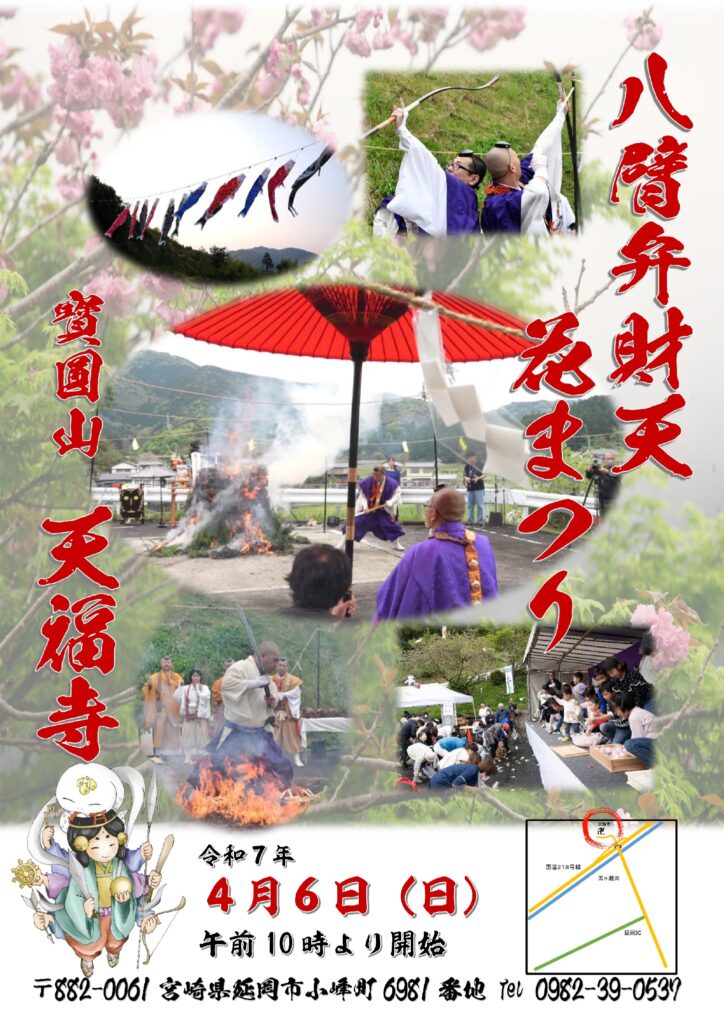

八臂弁財天花まつり

八臂弁財天花まつり

※詳細はこちらのお知らせの画像をタッチ・クリックしてください。

当山の花まつり

花まつりの由来は、別名降誕会とも呼ばれるよう、本来お釈迦様の誕生を祝うお祭りでございます。

当山開山よりお祀りされております八臂(はっぴ)の弁財天女は、経に曰く、釈迦如来の化身ともいわれ、また、西暦八百七年、旧暦三月の当山開山も併せ、その御縁と吉祥を祝い、弁財天花まつりとして大般若転読の後、柴燈護摩祈願を厳修し、神仏に皆様の祈願成就を祈念させていただいております。

弁財天について

七福神中の紅一点、弁財天(弁才天)は福徳・諸芸能上達の神としても広く信仰されております。

その源流は、古代インドの水の神サラスヴァティーであり、サラスヴァティーの「サラス」は「水」を意味し、もともとは西北インドにあった大河の名前を指し、大河の自然としての偉大さ自体を神としたもの。さらに河がもたらす恵みから豊穣の女神となり、さらさらと流れる河の音が音楽を奏でるようだとの連想から、音楽、芸能、辯才(弁才)の女神にもなりました。

その姿はというと、おなじみの琵琶を弾く姿とは別に「金光明最勝王経」というお経の「大弁才天女品」によると、「その姿は一面八臂(八本の腕)で、人々に弁才、無尽の智恵、財宝、延命」を与え、さらに「悪夢・邪気・呪術・鬼神などの人を惑わすものどもを排除し、病苦や疾病、闘争などからも遠ざける」と説かれております。

音楽、諸芸のご利益もある事から、当山の花まつりでは演芸奉納として個人・団体問わず演目披露を弁財天様への奉納とし、その御利益、御加護が受けられるよう、また、お参りの皆様の六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)清浄を願う為、市内の店舗様、移動販売店舗様にご協力頂き、軽飲食の出店や奉納の舞台を設けさせて頂いております。

大般若波羅蜜多経とは

全部で六百巻という膨大な巻数で一つのお経という、数ある経典の中でも最も長大なお経です。

この経典を供養すれば、神仏から常に守護されると説かれております。その為古くから国家安泰、諸願成就、厄難消滅、五穀豊穣などを祈願するために盛んに法要が営まれて参りました。

転読法要とは、参集した僧侶が各々経典を翻し、一部を唱えることで全六百巻、約五百万文字を読み終えたことに代える法要でございます。

柴燈護摩供とは

真言宗の開祖、空海の孫弟子にあたり、真言宗醍醐派の開祖である、聖宝理源大師が初めて行ったと伝えられており、約1200年の昔より当山派修験の法流を継承する寺院で行われる修験道の修行でございます

伝統的な当山派修験の柴燈護摩に柴(しば)の字が当てられているのは、山中修行で正式な仏具の用意もままならず、柴や薪で檀を築いたことによると伝えられております。